株式会社エイチ・エーエルの太田です。

昨日のボッチャ、すごかったですね。ルールを覚えて、すごさを知ったときには、競技が終わってしまうのがほんとに残念です。

今日は木曜日。「BIZミルで経営力アップ」。

経営支援基幹システム(BIZミル)の普及を通じて、多くの経営支援機関、そしてその先の中小企業・小規模企業の支援を行っています。

◆自分で考えたことを、自分で事業性評価する

中小企業(特に小規模事業者)は経営者が考えた新規事業を、社内の他の社員が事業性を評価するケースは少なく、自分自身で評価することが多々あります。また、支援者が事業性評価をすることもあります。

大切なのは「評価の視点を持つこと」です。

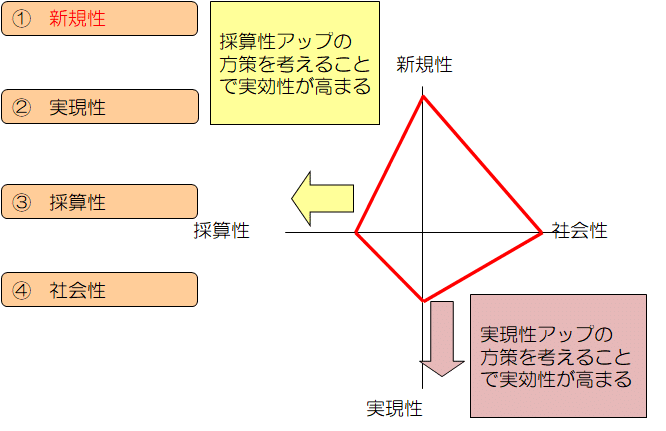

その評価の視点として、今日は、新規性、実現性、採算性、社会性があるのですが、今日は新規性と実現性についてお伝えします。

◆事業性評価の4つの視点

端的に4つの視点を整理すると、以下のとおりになります。

新規性:業界内・地域内等の企業がやっていないこと

(やっていたとしても、自社に何らかの優位性がある)

実現性:自社で実現可能なこと

採算性:一定の売上高が見込めるような顧客数・顧客ニーズがあること

社会性:行政や社会の問題解決に寄与すること

この4つの視点は、小規模事業者持続化補助金やものづくり補助金の審査基準においても、言葉はそっくりそのままではありませんが使われているキーワードです。

◆新規性とは、実現性とは

今日は、4つのなかの新規性と実現性について説明いたします。

新規性について。多くの中小企業について、他社がまったくやっていない新規事業を考えるということは、もちろんそれはそれで望ましいのですが、件数としては多くないはずです。業界内や地域の競合他社よりも優れている点・顧客にアピールできる点がどこかを明確にする必要があります。

実現性について。自社だけで実施する必要はありません。自社ができない部分があれば、他社の協力を借りながら、事業の実現性を高めていく必要があります。

ちなみに、九州弁は「(~することが)できる」という意味の言葉が2つあります。「一人の力で出来る」と「他人の協力も含めて出来る」の2つです。前者は「しぃきる」。後者は「しわゆ」です。

例えば、ご飯の量が多いけど食べられるときは「食べきる」で、掃除が大変けど他人の力を借りてキレイにできるときは「キレイにしわゆ」です。

今日のブログにおける「実現性」は「しわゆ」のほうです。

◆新規性と実現性を両方考える

ポイントは、新規性と実現性は相反する可能性があるので、両方を同時に検討する必要があるということです。新規性が高い新規事業は、実現したことがないので実現性が低くなります。また、実現性が高い新規事業は、他社も既に行っている可能性が高く、顧客へのアピールが弱かったりします。

この視点、特に「事業再構築補助金」の支援において特に重要です。なぜなら再構築事業は「思い切った再構築」と「実現可能性」の両方を求められているからです。

事業性評価を行ったうえで、課題を明確にして改善する必要があります。

経営支援基幹システム(BIZミル)では、4つの視点で事業性評価を行ったうえで、課題を明確にするという流れを重視し、1枚の事業計画書にまとめ上げています。